「製品事故が起きたけど、これってリコールすべき…?」

「リコールを判断する時って何を基準に判断すればいいの?」

いま記事をご覧の方は、リコールを実施するかどうか頭を悩ませているのではないでしょうか。

リコールを実施するかどうかは、自社の利益だけではなく、製品を購入した消費者を含めた社会全体のことまでを考えた上で判断を下さなければなりません。

しかし、これまでリコールを対応したことがない会社であれば、リコール実施の明確な基準や方法論が存在していないかもしれません。

実施の判断は迅速に行う必要があるため、製品事故が起きてから判断基準を決めるのでは手遅れになってしまいます。

そこで本記事では、経済産業省が作成した「消費生活用製品のリコールハンドブック2019(全体版)」をもとに、

- リコール実施を判断するための判断基準

- リコール判断に迷った時に使うべき手法

- リコール実施をする、またはしない場合の対応

について解説を行い、みなさんが正確かつスピーディーに判断を下し、リコールをスムーズに実施できるような情報をお伝えします。

ぜひ、この記事を参考にリコール実施の判断を行って下さい!

目次

1. リコール実施を判断するための3つの判断基準

冒頭でもお伝えしたように、リコールは自社だけでなく社会的にも大きな責任を伴う問題です。そのため、リコールを実施するかどうかを曖昧に決めてしまうと、後々大問題に発展しかねません。

必ず、明確な基準を設けて判断を行いましょう。

リコール実施を判断するための基準は以下の3点です。

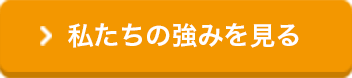

【基準①】事故の原因が製品の欠陥によるものか

【基準②】人への被害があるか

【基準③】多発・拡大する可能性があるか

この章では、それぞれの基準において、どのような場合にリコールを実施するべきなのかをフローチャートで詳しく解説をしていきます。

もし一つでもリコールする条件に当てはまった場合は、すぐにリコールを実施するようにしましょう。

1-1. 【基準①】事故の原因が製品の欠陥によるものか

まずは、製品事故の原因が製品の欠陥かどうかを考えます。

もし事故が製品の欠陥によって起きたのであれば、迅速にリコールを行う必要があります。

ここで注意しなければならないのが、「事故の原因が製品の欠陥によるものではない」=「リコールをしない」ではないということです。

リコールの目的は消費者の安全を守ることです。たとえ事故の原因が製品の欠陥でなかったとしてもリコールを実施するケースはあります。

フローチャートを見てみましょう。

経済産業省が作成した「消費生活用製品のリコールハンドブック2019(全体版)」では、以下のケースは、特に注意してリコールを実施するかどうかの判断を行うべきだとしています。

- 事故の原因が消費者の誤使用による場合

- 事故の原因が設置、修理ミスによる場合

- 事故の原因が製品の改造による場合

- 事故の原因が経年劣化による場合

それぞれのケースについて、どのような点に注意すればいいかを詳しく解説していきます。

ケース1.事故の原因が消費者の誤使用による場合

仮に事故の直接的な原因が消費者の誤使用にあったとしても、誤使用を防ぐような対策が講じられていないのであれば、リコールを実施しましょう。

過去には、消費者の誤使用だと一方的に決めつけてリコールを実施しなかったために、さらなる事故を招いてしまったケースも存在します。

消費者の誤使用だったとしても、そこに企業側の責任がないかを十分に検討しましょう。

具体的には、以下の視点で検討すると良いでしょう。

a.誤使用が発生しやすい設計になっていないか

そもそも消費者が誤使用しやすいような設計になっている場合は、誤使用が起きないように製品を再設計をする必要があります。

b.予想される誤使用に対して、あらかじめ対策しているか

製品の誤使用の可能性が高いということが予め分かっているのにも関わらず対策を講じていないのであれば、リコールの対象となります。

c.製品に警告表示などの注意事項を明記しているか

製品に注意事項がなかったために消費者が誤使用してしまった場合もリコールの対象となります。例えば、ガスを利用した給湯器において、「窓を開けて十分に換気を行ってください」などの記載がなかったために一酸化炭素中毒が起きてしまったならば、それは企業側の責任でしょう。このケースでは、製品を回収して製品に警告表示を明記する必要があります。

もし上記のような、対策が施されておらずに製品事故が発生した場合は企業側に問題があると言えます。

迅速にリコールを実施する必要があります。

ケース2.事故の原因が設置、修理ミスによる場合

設置工事や修理が原因で事故が発生した場合でも、設置・修理事業者の問題として事故を片付けるべきではありません。

設置や修理ミスが起きやすい構造になっていないか、ミスに対する警告が製品に十分に表示されているかなどを確認する必要があります。

もし、設置・修理ミスが起こりやすい製品であることが確認されたならば、リコールを実施して製品に修正を加えましょう。

ケース3.事故の原因が製品の改造による場合

製品の改造によって事故が発生した場合も、消費者の誤使用や設置・修理ミスと同様に、改造が容易な設計になっていないかを確認しましょう。

改造を防ぐような対策を施せるのであればリコールを実施して、改造が不可能になるように設計する必要があります。

また、どうしても改造されないような構造に変更できない場合は、改造で生じる危険性について十分に注意喚起をしましょう。注意喚起の方法については、3章で詳しく解説をしているので、そちらを参考にしてください。

ケース4.事故の原因が経年劣化による場合

現在は少子高齢化が進み、企業側が想定する以上に製品を使用するケースが増えている傾向にあります。

そのため、製品が経年劣化して使用不可になるのではなく、企業の想定を超えて使用したことによる部品の腐食などが原因で事故が発生する事例も報告されています。

製品事故の原因が本当に経年劣化によるものかどうかを確認しましょう。

たとえ事故の原因が経年劣化による場合も、事故を防ぐような対策が十分に講じられていないのであれば、リコールを実施しましょう。

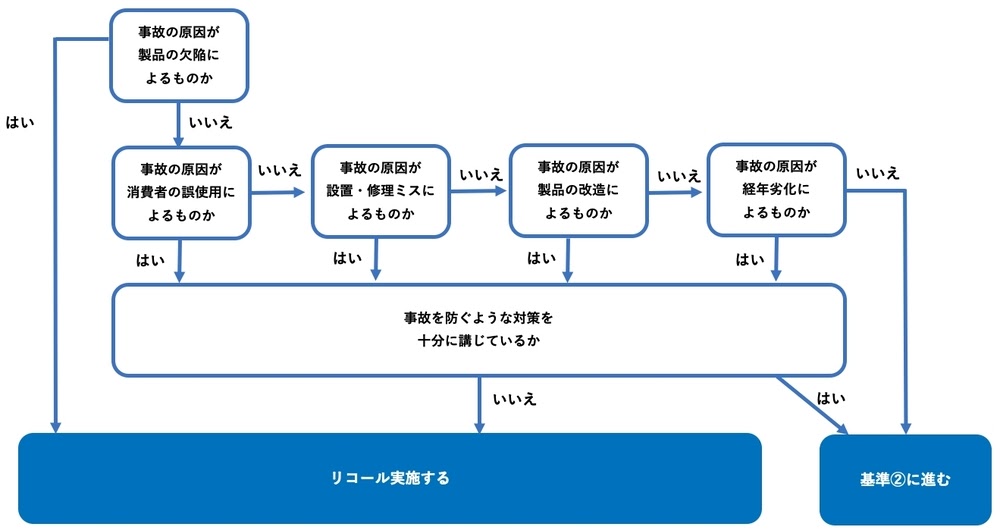

1-2. 【基準②】人への被害があるか

製品の欠陥が無かったとしても、製品事故により消費者に被害を与えてしまった場合は、リコールを行う必要が生じます。

特に死亡など重大な被害が出た場合は他の基準を考慮せずに速やかにリコールを実施する、というのが基本的な考え方になります。

それ以外のケースはどうなるのでしょうか?

フローチャートで詳しく見ていきましょう。

冒頭で述べた通り、製品事故が原因で消費者に死亡などの重大な危害を与えてしまった場合は、迅速なリコールの実施が必要となります。

危害が重大でなかったとしても、乳幼児・子供・高齢者・障がい者などの立場が弱い消費者だった場合はリコールを実施しましょう。

製品事故が物的被害に収まった場合でも注意が必要です。

仮にその製品事故が間接的に人体への被害を与える場合は、リコールを実施する対象になり得ます。

例えば、加湿器からの出火でカーペットが焦げてしまったケースを考えてみましょう。被害は物にしか及んでいませんが、カーペットから火が広がり住宅にまで燃え広がれば、加湿器が人に被害を与える可能性は大いにあるでしょう。

間接的に人への被害が考えらない場合でも、そこでリコール実施をしないと判断するわけではありません。基準③を含めて複合的に判断を行う必要があります。

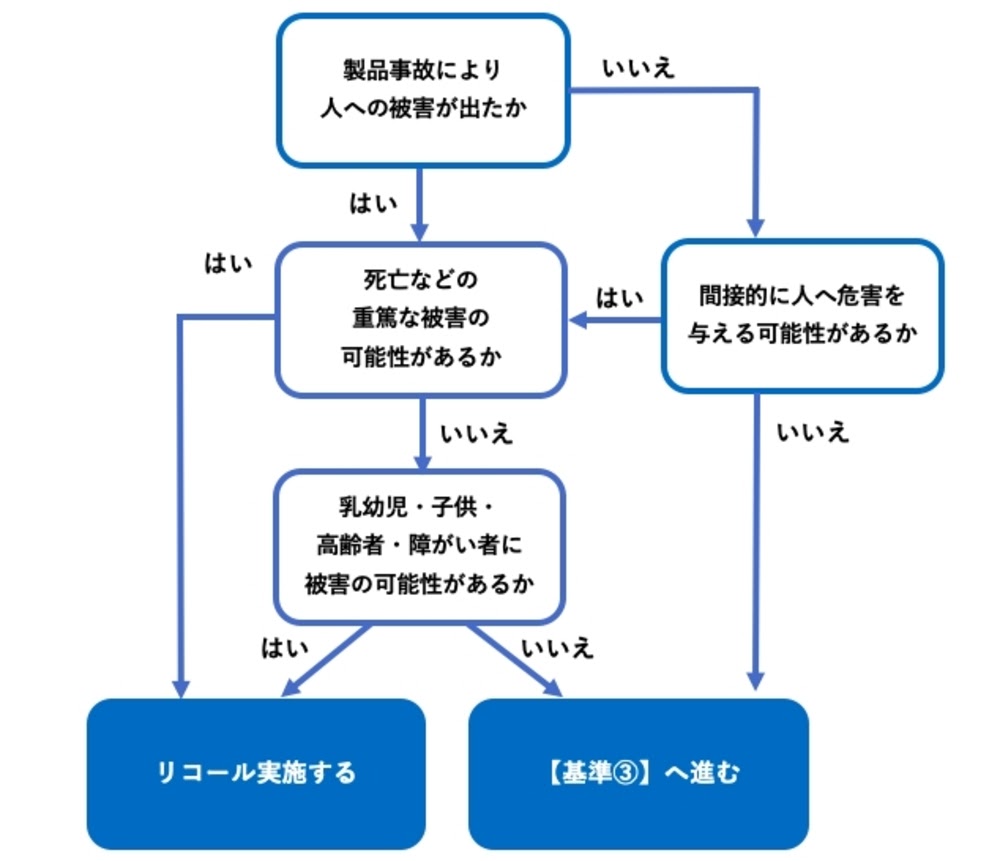

1-3. 【基準③】多発・拡大する可能性があるか

製品の欠陥が無く、製品事故により消費者に被害を与える可能性が無かったとしても、製品事故が多発・拡大する可能性がある場合は、リコールを実施します。

まずは、製品事故が一件だけではなく複数件起きる可能性があるか、その製品事故がきっかけとなって火事などの重大な事故に発展しないかを考えましょう。

フローチャートを見てみましょう。

多発・拡大の可能性は、以下の観点からも考えなければなりません。

- 別型番の製品での多発・拡大可能性があるか

事故の原因が、自社の他製品と共通の部品や材料にある場合、もしくは共通の設計や共通の工程を利用している場合は、自社内の別型番の製品でも事故が起きる可能性があります。

このケースでは、事故が起きた製品だけではなく別型番の製品でもリコールを実施する必要があります。

- 他社の製品を含んだ多発・拡大可能性があるか

別型番の製品と同様に、事故の原因となった部品・材料・設計・工程を他社も利用している場合は、リコールの情報を自社だけで留めるのではなく、他社と連携をしてリコールを実施する必要があります。

製品事故に多発・拡大する可能性がある場合は、必ず上記のどれに当てはまるかも同時に考えなければなりません。

ここで重要になるのは、自社の利益だけでなく消費者のことを第一に考えることです。

自社の利益だけを考えるのではあれば、一つの型番だけリコールすれば良いでしょう。しかし、消費者の安全を考えるのあれば、別型番、他社製品にまで範囲を広げてリコールを判断しましょう。

2. リコール判断に迷った時に使うべき判断手法(R-Mapを利用した手法)

第1章では、リコール実施を判断するための基準について解説を行いました。

3つの基準について理解をするだけでも十分にリコール実施の判断を下すことはできますが、判断に迷う方もいるのではないでしょうか。

そこで、判断に迷う方に参考にしていただきたい具体的な方法を一つ紹介します。

それは、R-Mapを利用した手法です。

この章では、みなさんのリコール判断をさらに確実にするために、R-Mapを利用した判断手法についての解説をしていきます。判断に迷った際には、ぜひ参考にしてください。

【ステップ①】R-Mapについて理解する

おそらく多くの人にとって、R-Mapとは聞き馴染みのない言葉ではないでしょうか。

そこで、まずはR-Mapとは何なのかについて説明をしていきます。

R-Mapとは、(財)日科技連の「R-Map実践研究会」で開発された、製品のリスクについての評価を行い、そのリスクにどれくらいの危険性があるかを判断するための手法です。

通常は、事前に製品のリスクを把握して事故を未然に防ぐために利用されるものですが、リコールを実施するかの判断をするためにも多く利用され、経済産業省も「消費生活用製品のリコールハンドブック2019(全体版)」の中で紹介をしています。

R-Map手法では、以下の図のような数値基準が記入されている表を利用して事故の危険性を評価します。

縦軸は「事故の発生頻度」、横軸は「危害の程度」を表しています。

赤色と黄色で塗られているA・Bランクに該当する場合は、リコールを行う必要があると判断します。

| 頻発する | C | B3 | A1 | A2 | A3 |

| しばしば発生する | C | B2 | B3 | A1 | A2 |

| 時々発生する | C | B1 | B2 | B3 | A1 |

| 起こりそうにない | C | C | B1 | B2 | B3 |

| まず起こり得ない | C | C | C | B1 | B2 |

| 考えられない | C | C | C | C | B1 |

| 無傷 | 軽微 | 中程度 | 重大 | 致命的 |

この表を見ただけでは、縦軸と横軸の評価が抽象的すぎて、製品事故を分類することができないと思いますので、縦軸と横軸をどのように評価していけば良いかを具体的に解説していきます。

【ステップ②】発生頻度を評価する

表の縦軸は、事故の発生頻度を評価します。事故の発生頻度は、1年あたりの全出荷数分の事故発生件数によって算出します。

具体的には、以下のようにレベルを振り分けます。

| レベル | 発生頻度の評価 | 1年あたりの 事故件数/全出荷数 |

|---|---|---|

| 5 | 頻発する | 0.01%以上 |

| 4 | しばしば発生する | 0.01未満 〜0.001%以上 |

| 3 | 時々発生する | 0.001未満 〜0.0001%以上 |

| 2 | 起こりそうにない | 0.0001未満 〜0.00001%以上 |

| 1 | まず起こり得ない | 0.00001未満 〜0.0000001%以上 |

| 0 | 考えられない | 0.0000001未満 〜0.000000001%以上 |

1年あたりの全出荷数分の事故発生件数が、

- 0.01%以上の場合は、「頻発する」

- 0.01未満〜0.001%以上の場合は、「しばしば発生する」

- 0.001未満〜0.0001%以上の場合は、「時々発生する」

- 0.0001未満〜0.00001%以上の場合は、「起こりそうにない」

- 0.00001未満〜0.0000001%以上の場合は、「まず起こり得ない」

- 0.0000001未満〜0.000000001%以上の場合は、「考えられない」

に分けられます。

計算をして、自社の製品事故がレベル0〜5のどこに位置するのかを評価しましょう。

【ステップ③】危害の程度を評価する

縦軸について評価できたら、横軸の評価をしていきましょう。横軸は、事故が発生したことで消費者に与える危害の程度を考えます。

危害の程度は、人に対する被害と事故の状況によって判断をします。具体的な評価基準については、以下の通りです。

| レベル | 危害の程度 | 人への被害 | 事故の状況 |

|---|---|---|---|

| Ⅳ | 致命的 | 死亡 | 火災 (建物焼損) |

| Ⅲ | 重大 | 重傷 入院治療 | 火災 |

| Ⅱ | 中程度 | 通院加療 | 製品発火 製品焼損 |

| Ⅰ | 軽微 | 軽傷 | 製品発煙 |

| 0 | 無傷 | なし | なし |

- 人への被害が「死亡」、事故の状況が「火災(建物焼損)」の場合は、「致命的」

- 人への被害が「重傷」「入院治療」、事故の状況が「火災」「製品焼損」の場合は、「重大」

- 人への被害が「通院加療」、事故の状況が「製品発火」「製品焼損」の場合は、「中程度」

- 人への被害が「軽傷」、事故の状況が「製品発煙」の場合は、「軽微」

- 人への被害が「なし」、事故の状況が「なし」の場合は、「無傷」

に振り分けることができます。

自社の製品事故が、どのレベルに位置するのかを評価しましょう。

【ステップ④】製品事故のリスクを評価する

発生頻度と危害の程度について評価をしたら、実際に表に当てはめて考えましょう。

|

頻発する |

C |

B3 |

A1 |

A2 |

A3 |

|

しばしば発生する |

C |

B2 |

B3 |

A1 |

A2 |

|

時々発生する |

C |

B1 |

B2 |

B3 |

A1 |

|

起こりそうにない |

C |

C |

B1 |

B2 |

B3 |

|

まず起こり得ない |

C |

C |

C |

B1 |

B2 |

|

考えられない |

C |

C |

C |

C |

B1 |

|

無傷 |

軽微 |

中程度 |

重大 |

致命的 |

当てはめた際に、赤色と黄色で塗られているA・Bランクに該当する場合は、リコールを行う必要があると判断します。

以上が、R-Mapを利用した判断方法です。

あくまで一例ですが、経済産業省も推薦していることからも分かるように、この手法を使えば正しくリコール実施の判断を下すことができます。

3つの基準だけでは判断に迷うという方は、ぜひ一度R-Mapをお試しください。

3. リコールする場合・しない場合別の取るべき対応一覧

リコールを実施すると決定した場合はもちろんのこと、リコールを実施しないと判断を下した場合でも、消費者に対してアクションを起こさなければなりません。

製品事故を起こしてしまった以上、消費者への説明責任は発生します。消費者の安全を守るために、リコールを実施する・しないに関わらずアクションを起こしましょう。

ここで重要になってくるのが、しっかりと計画を立てて行動をすることです。むやみに行動をしても、失敗に終わるだけです。何をすべきかをしっかりと把握した上で対応にあたりましょう。

この章では、

- リコールをすると決めた時に取るべき対応

- リコールをしないと決めた時に取るべき対応

について詳しく解説をしていきます。

リコールをするかどうか判断した後の行動が不明瞭な方は、一度読んでから行動をしてください。

3-1. リコールをすると決めた時に取るべき対応

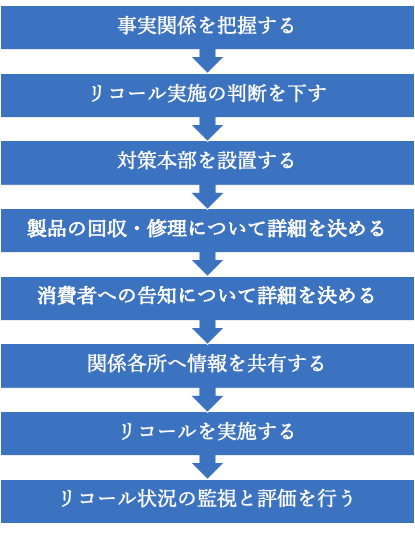

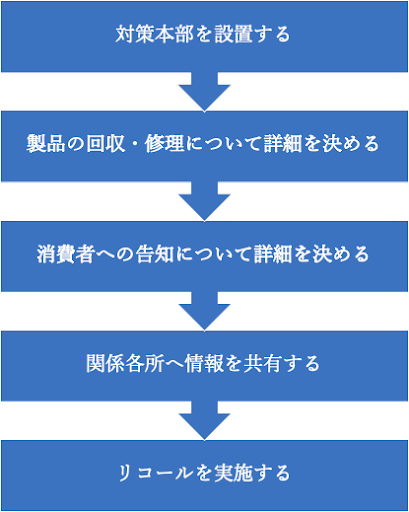

リコールすると決めたら、実際にリコール対応のステップに移りましょう。

リコール対応は、以下の手順で行います。

- 対策本部を設置する

リコール対応を統括するための組織を設置します。

- 製品の回収・修理について詳細を決める

製品の回収方法や修理方法を決めます。

- 消費者への告知について詳細を決める

リコール内容について消費者に知らせる方法を決めます。

- 関係各所へ情報を共有する

取引先や弁護士などに、リコールの情報を共有します。

- リコールを実施する

実際にリコールを始めます。

- リコール状況の監視と評価を行う

リコールが正しく行われているかを監視し、実施方法について再検討します。

リコールによる損失を最小限に抑えるためには、このリコール実施までの準備期間が本当に重要になってきます。どのような対応を行えばいいのかをしっかりと理解した上で、リコールを実施しましょう。それぞれの手順についての解説は以下の記事で行ってますので、ぜひ参考にしてください。

【経済産業省の情報に準拠】リコールの対応方法をわかりやすく解説

3-2. リコールをしないと決めた時に取るべき対応

リコールを実施しないと判断した場合も、製品事故が起きたからには企業側は消費者に対して説明責任が生じます。消費者がこれからも安全に製品を使用できるように注意喚起を行いましょう。

消費者への注意喚起は以下のステップで実行します。

ステップ1:注意喚起対象を明確にする

ステップ2:注意喚起の方法と媒体を決定する

ステップ3:注意喚起内容を作成する

それぞれのステップについて、具体的に何をすればいいのかを詳しく解説していきます。

【ステップ①】注意喚起対象を明確にする

まずは、誰に対して注意喚起を行うのかを明確にしましょう。対象によって有効な注意喚起の方法や媒体、内容は異なります。

製品を購入しているのはどんな層なのか、製品を使用しているシチュエーションを明確にしましょう。対象者は、個人の可能性もありますし、学校や病院などの団体である可能性もあります。

乳児などをターゲットした製品では、使用者(乳児)と購入者(保護者)が異なる場合もあります。単に購入した人に向けて告知するのではなく、誰に注意喚起を行えば最も効率的なのかを考えましょう。

【ステップ②】注意喚起の方法と媒体を決定する

企業が顧客の情報を持っているかどうかによって、注意喚起方法が大きく異なります。

顧客情報が分かっている場合は、特定の個人にむけて行えば良いですが、顧客情報が分かっていない場合は、販売時期や地域、購入者の推定年齢などを考慮して、大多数に注意喚起を行わなければなりません。

有効な注意喚起の方法を「顧客情報が分かる場合」と「顧客情報が分からない場合」に分類して解説を行っていきます。

a.顧客情報が判明している場合

顧客情報を自社で保持しているのか、それとも販売先が保持しているのかによって対応方法が変わります。

情報を販売先が持っている場合は、情報を共有するのか、共有せず販売元に告知を委託するのかを選択する必要があります。基本的には、注意喚起の進捗具合を把握しやすくなるため、販売元と情報を共有して自社から告知を行う方が良いでしょう。

具体的な方法は、以下の通りです。

- ダイレクトメール

- 電子メール

- 電話

顧客の住所まで分かっている場合は、ダイレクトメールによる注意喚起が最も効率的です。

住所までは分からない場合は、使用者の年齢層ごとに電子メールを使うか電話を使うかを判断しましょう。

b.顧客情報が判明している場合

確実に全ての消費者に情報を届けることは不可能かもしれませんが、消費者の安全を守るためにも、なるべく全消費者に注意喚起を行う必要があります。対象を考えて、どの方法で注意喚起を行えば良いかを考えましょう。

具体的な方法は、以下の通りです。

- 報道機関に対する発表

- ホームページ、自社サイト

- ポスティング

- パブリックスペースでの掲示

不特定多数に情報を発信するため費用が多くかかることが予想されます。注意喚起にかけられる予算と相談をして、費用対効果の高い方法を選択しましょう。

4. リコール実施するかどうかに関わらず迅速かつ正確に伝えることが重要

リコールを実施する・しないにかかわらず、最も優先すべきは消費者の安全を守ることです。

そのためには、情報を迅速かつ正確に消費者に届けることが重要です。どんなに素晴らしい告知内容を作ったとしても、それを消費者に届けなければ意味がありません。

当たり前のことを言っているように思えるかもしれませんが、実践できていない企業も多数存在します。また、そのために本来であれば回避できるはずの損失を被ってしまっています。

どの手段を使えば、情報を迅速かつ正確に届けられるかをしっかりと吟味しましょう。

DEALのポスティングなら迅速なリコール対応が可能

株式会社DEALでは、すべてのお客様に安全に配達を行うためのサービスを行っております。

「全国全世帯」に「あなたの配りたいあらゆるもの」をスピーディーに配達することが可能です。

ポスティングでリコールの告知を行いたいと思った方なら、場所を問わず一括で書類を届けることが可能です。

株式会社DEALのサービスについての詳細は、以下の記事で詳しくまとめられてますので、ぜひ一度お読みください。

まとめ

いかがでしたでしょうか

本記事では初めてリコール対応をする方でも正しくリコール実施の判断が下せるように、リコールの判断基準について詳しく解説を行いました。

最後にもう一度基準についてを確認しましょう。

- リコール実施を判断するための3つの基準

【基準①】事故の原因が製品の欠陥によるものか

【基準②】人への被害があるか

【基準③】多発・拡大する可能性があるか

リコールを実施するかの判断は、自社だけでなく社会全体を考えなければならないデリケートな問題です。しかし、本記事で解説した基準と紹介した手法を使うことで的確な判断を下すことができるようになるはずです。

皆さんが抱えている問題が解決し、一刻も早く通常業務に戻れることを願っています。